(Segunda Parte)

Autores como Vainfas

(2011), Cardoso (2012) Guinzburg (1990) e Burke (2008), dentre outros, nos informam que a História Social, a

História Cultural e a Micro-História surgiram da inquietação dos historiadores

em relação à “crise dos paradigmas”. Em face às novas possibilidades abertas pela

historiografia, o mote historiográfico transita entre as abordagens sobre a

cultura, enfatizando as experiências de grupos sociais e seus conflitos, pois

“discutir a temática da cultura e do conflito no modo de produzir o

conhecimento histórico é o mesmo que mapear a patologia do nosso tempo,

provocada pela mordida do enigma de compreendermos os conflitos da produção historiográfica”

(Diehl, 2010, p.14). Para Rémond, a

história “cujo objeto precípuo é observar as mudanças que afetam a sociedade, e

que tem por missão propor explicações para ela, não escapa ela própria à

mudanças” (1996, p.13), ou nas palavras de Motta (2012, p.34):

(...)

pretende-se estudar as minorias, os excluídos, as memórias dos movimentos

sociais, a amnésia dos tempos de opressão e muito mais. Fontes antes ignoradas

ou mesmo desprezadas iluminaram novas possibilidades de pesquisa, e cartas e

correspondências pessoais, diários de anotações e bilhetes unem-se às

entrevistas orais que agora são chamados a contar sua versão dos fatos. A

história não é mais aquela... Ela se torna coparticipante dos acontecimentos:

vive-se e conta-se o que se vive.

Como consequência dessa “nova” forma de pensar a produção

historiográfica, em fins da década de 1970 e 1980 no Brasil, alguns grupos de

pesquisa reivindicam a abertura dos Arquivos Oficiais confidenciais a fim de

realizar estudos sobre o processo de redemocratização, sobre a ação dos

militantes, dentre outros temas. Tais grupos receberam apoio de diversos

movimentos de direitos humanos para que se efetivasse a abertura à consulta

pública dos acervos dos órgãos estaduais da Polícia Política.

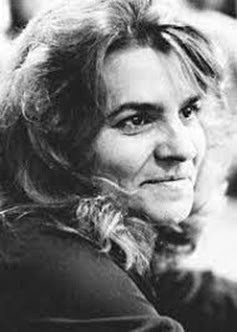

A temática adotada pela escritora em suas obras transcendia as

relações homoeróticas trazendo à baila temas do cotidiano: religião, fé,

política e as relações de poder entre os sexos ocupavam a maior parte de sua

narrativa. Com uma linguagem acessível à todo tipo de público, a literatura de

Rios instigava leitores e leitoras ao prazer do proibido, da transgressão, dado

que censuradas suas obras, estas estavam proibidas e não poderiam permanecer em

circulação. As transformações políticas e econômicas promovidas pela Ditadura

Militar agenciaram um fenômeno que ficou conhecido como o “milagre econômico”

entre os anos de 1968 e a 1973.

Nesse momento, há um aumento no número de produções literárias com

incentivo as editoras para a publicação de inúmeras obras, obras estas com as

mais diversas temáticas. Contudo, a censura atuou de modo arbitrário e grande

parte das escritoras e dos escritores foram interditados sob alegação de

atentar contra a “moral e os bons costumes”, assim os militantes promoveram a

“Censura Moral”15, não apenas no que tange as publicações, mas em diversos veículos

de comunicação durante a ditadura.

15 Vale

salientar que a Censura Moral não é uma especificidade do regime militar

brasileiro, tão pouco sua atuação ocorre em períodos autoritários. No Brasil,

este tipo de censura foi utilizada por diversos governos, em vários momentos da

história brasileira.

Os Estudos Culturais se colocam como uma possibilidade de exumar o

passado através de análises que associam o estudo das representações (CHARTIER;

2002) e o estudo dos comportamentos para a compreensão da dimensão

sociocultural de uma dada época, aludindo à multiplicidade das representações

sociais e das práticas.

Assim, nas disputas pela representação estão em jogo interesses

que legitimam o passado e a memória de determinados grupos sociais, regimes

políticos, etc., a noção de representação alinha demais conceitos, tais como

cultura, fundamentais ao associar o discurso histórico com o discurso

literário. Burke (2008) nos aponta a definição de cultura forjada a partir pelo

antropólogo Clifford Geertz. Para ele (GEERTZ, 1973: apud BURKE; 2008, p.52):

[...]

cultura é um padrão, historicamente transmitido, de significados incorporados

em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas,

por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seu

conhecimento e suas atitudes acerca da vida.

Se a cultura mostra-se um constructo histórico, é por esta razão

que torna-se passível o exercício crítico do seu funcionamento, das formas de

transmissão, das contestações de práticas socioculturais, das visões de mundo e

das memórias que buscam edificar. Todavia, são atribuídos importância aos

embates dos sujeitos, suas negociações e o modo inventivo com que conduzem suas

ações frente a uma “liberdade” que extrapola as normas e imposições das

sociedades, construindo possibilidades outras para se viver, pensar e agir; em

outras palavras, como diria Certeu (2007), construindo novas táticas.

Durante fins da década de 1960 e a década de 1970 várias obras

literárias de autoria nacional foram proibidas no país. Apesar de toda censura,

livros como os da escritora Cassandra Rios, que em quase sua totalidade foram

vetados e proibida sua circulação, no entanto, esses produtos culturais tiveram

um grande consumo. Estima-se que de 70 livros apreendidos durante o período, 60

deles seriam eróticos/pornográficos (REIMÂO; 2009). Esses dados nos estimulam a

investigar a produção de um efeito de realidade, de representação do passado

(CHARTIER; 2010), questionando sobre quais os tipos de práticas e

representações Cassandra Rios descreve em suas narrativas. Como e por quê, em

determinado momento histórico, os livros da escritora começam a ser proibidos?

O que ela narrava em seus livros que “incomodava” a sociedade? Por que sua

literatura era marginalizada? Por ela ser pornográfica e erótica?

Os anos de 1970 se caracterizavam como um período de

questionamento dos tabus sociais. A homossexualidade ganha visibilidade na

imprensa e em obras literárias, Não é à toa que a escritora Cassandra Rios

recebe destaque entre o público leitor e a censura neste período. Temas como

sexualidade, consumo de drogas, erotismo, a evidenciação de uma “crise do

casamento”, a liberdade sexual feminina, apareciam constantemente nos livros e

revistas. Assim, nesta década, mais que a retórica anticomunista do regime, o

discurso “moralizador” se fazia presente na censura. Ao contrário do que durante

bastante tempo se acreditou, a censura do DCDP se preocupou menos com a questão

política do que com os costumes. E a Censura Prévia do Ministério da Justiça conferia

maior importância às práticas da libertação sexual. O jornalista Zuenir Ventura (1988), em seu romance

sugere que as mudanças nos comportamentos, sobretudo o das mulheres das classes

médias solapavam os valores institucionais que serviam como pilares para a

sociedade brasileira e para o governo. Quando se põe em xeque as relações de

monogamia, fidelidade, sexualidade, virgindade e relações afetivas

desvinculadas da função do sexo para procriação, também se colocava em ameaça a

influência da tradição católica na sociedade.

Comentários

Postar um comentário