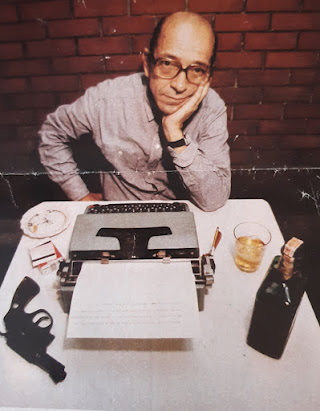

(Segunda Parte)

Na modesta escala

nacional, e até municipal, também tivemos o nosso Céline ou o nosso Henry

Miller na pessoa de José Carlos Oliveira (Diário

selvagem: o Brasil na mira de um escritor

atrevido e inconformista, e O homem

na varanda do Antonio’s: crônicas da boemia carioca nos agitados anos 60/70.

Organizado Jason Tércio, 2004 e 2005). Estamos longe, bem entendido, de Henri

Murger, num livro que, como declara o organizador, “comporta dois níveis de leitura: é a perambulação de um homem, desde a

juventude à maturidade, pelos bares, restaurantes, boates e festas mais

interessantes da Zona Sul do Rio de Janeiro, envolvendo-se em situações

alegres, dramáticas, poéticas, patéticas. É também a história da vida boêmia

num período de grande efervescência cultural no país, especificamente o

cotidiano da boemia artística e intelectual, narrado pelo seu mais qualificado

porta-voz, José Carlos (Carlinhos) Oliveira”.

O “Diário selvagem” situa-se, ao mesmo tempo, na literatura maldita,

na incoercível tendência para a coprologia desafiadora, nos ressentimentos

pessoais e no profundo sentimento de malogro existencial: ele vivia o contraste

pungente entre o que poderia ter sido e o que efetivamente era, entre as

compensações da popularidade fácil e a obscura convicção da própria

efemeridade. Literariamente, o organizador situa-o na numerosa família dos

rebeldes sem causa: “O resultado tem o

sabor de um coquetel feito com o erotismo escancarado de Henry Miller, a

marginalidade transcendente de Bukowski, a náusea existencial de Sartre, a

indignação moral de Lima Barreto, o dilema religioso de Dostoievski e o

memorialismo mudado de Proust”.

Façamos a parte dos

excessos retóricos e dos paralelos simplistas, para nada dizer dos respectivos

impactos na grande literatura, resta que seu projeto ou as suas veleidades

sempre foram maiores que as realizações. Seja como for, diz ainda Jason Tércio, “sua estirpe é a dos artistas outsiders,

marginais talentosos porém autodestrutivos, independentemente de época e da

avaliação estética de suas obras — François Villon, Allan Poe, Artaud,

Modigliani, Van Gogh, Byron, Oscar Wilde, Fagundes Varela, Lima Barreto, Jean

Genet, Jack Kerouac, Jim Morrison, Janis Joplin, Basquiat, Torquato Neto, Brian

Jones, Jimi Hendrix, Cazuza, Kurt Cobain... É o arquétipo da verdadeira

transgressão, que mistura vida e arte, num processo não raro trágico que, no

caso de Carlinhos, teve elementos de comédia”.

Ele mesmo se classificava

como “surrealista por temperamento, anarquista por indisciplina de berço,

boêmio por amor à vagabundagem, agregado à elite pensante por acaso”, família

espiritual que contesta os códigos aceitos pela prática sardônica de outros

códigos, não menos convencionais e arbitrários. É a transgressão como atitude

e, por isso mesmo, nada transgressora, buscando o aplauso dos que a aceitam,

não como literatura, mas como transgressão. No “Diário selvagem”, é mais do que perceptível a pulsão

autodestrutiva, “punindo-se” por estar ocupando um lugar que obscuramente sabia

não lhe pertencer: “Posso escrever um

romance autobiográfico de 500 páginas, começando sempre assim, capítulo por

capítulo: ‘Ontem dormi tarde, bebi muito’. E por que não fazê-lo? Ao longo das

páginas talvez se esclareça a origem dessa destruição, esse namoro com a morte

que é, literalmente, o meu pão de cada dia. A 50 metros da minha dose de uísque

alguém dá um tiro na cabeça; o meu suicídio é lento e relutante. Venho da

classe mais pobre, da miséria, passando por uma breve classe média solidamente

agarrada às suas mesquinhas esperanças, erguida ao nível da risonha demência

que encontramos descrita em novelas baratas”.

Esse “romance

autobiográfico” ele de fato o escreveu (sendo, como é, autobiográfica toda a

sua literatura) e intitula-se “Um novo

animal na floresta” (1981). O autor fez de si mesmo, ao longo dos anos,

observei àquela altura, o protótipo do herói tenebroso e romântico, perdido no

álcool e nas fronteiras da loucura, fascinante pela existência boêmia,

desafiador intemerato de todas as convenções burguesas (que adoram ser

desafiadas), irresistível amante de todas as mulheres, inclusive estrelas de

renome internacional e que atravessa os dias, em particular as “noites intermináveis”, uma de suas

expressões favoritas, como o misterioso paladino de não se sabe que virtudes

redimidoras. É o amigo íntimo dos marginais e desordeiros, cortejado,

entretanto, pelos pilares da sociedade e por importantes órgãos do jornalismo e

também a eterna promessa de romancista jamais realizada, distraído, por

enquanto, nas suas rememorações de memoráveis bebedeiras, algo constrangido na

inutilidade do seu papel e desejando, por isso mesmo, participar de forma

heróica (aspiração tão burguesa quanto antiburguesa), no que se identificavam,

sem percebê-lo, os irmãos inimigos da subversão e da repressão, história

trágica vivida, não na ficção, mas na realidade, pela juventude brasileira dos

anos 60.

É possível ver na

existência efêmera dos bares da moda qualquer coisa como o emblema da vida

sempre insatisfeita dos boêmios: “Não é

fácil determinar a razão pela qual um grupo de pessoas se desloca de um bar

para outro. (...) Em 1950 todos se reuniam no Vermelhinho e no 13 andar da ABI.

Pouco tempo depois foram para o Vilarinho, algumas quadras além. Mais alguns

anos, e eis todos eles no Alcazar, já em Copacabana. O declínio do Alcazar

coincidiu com o apogeu da varanda do Hotel Miramar. Foi só então que

descobrimos Ipanema, com o Veloso perto da casa de Rubem Braga e o Zeppelim

perto da casa de todo mundo. Simultaneamente surgiram no Leblon o Real Astoria

e o Maracujina. (...) Inexplicavelmente, o Antonio’s entra em decadência e sua

maravilhosa clientela se refugia no Nino e no Mário. A turma da pesada pede

abrigo ao Calil e ao Degrau, que por sua vez acabaram com o breve êxito do

Álvaro’s. Tudo isso parece obedecer a um estranho fatalismo que ainda nos

obrigará a ir beber chope em Santos, no princípio da noite...”.

Sabe-se que os cafés

literários são instituições congênitas com o aparecimento e desenvolvimento dos

grandes centros de cultura, muitas vezes exercendo importante papel histórico:

é neles que se preparou boa parte da Revolução Francesa, assim como os de Greenwich Village concentraram por um

momento a vida intelectual e artística de Nova York. A julgar pelo que escreve

José Carlos Oliveira, os do Rio tiveram uma função antes dispersiva e

hedonística. Não há prova mais constrangedora de desclassificação social do que

ser visto em um bar que saiu da moda, assim como nada se compara à vaidade de

estar entre os primeiros dos novos endereços.

Lírico

e indignado. Reflexivo e provocador. Por esses e outros motivos José Carlos

(Carlinhos) Oliveira quando morreu, há mais de 40 anos, deixou um vácuo que

ainda não foi preenchido.

Comentários

Postar um comentário